予防接種について

予防接種の概要

予防接種法に定める定期予防接種は、各種の疾病に対する感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延を予防し公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。

現在、予防接種法に基づく定期予防接種は、以下のとおりです。

定期の予防接種

- A類疾病

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib、小児用肺炎球菌、HPV、水痘、B肝肝炎、ロタウイルス感染症 - B類疾病

インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹

※それぞれの予防接種には、接種を行う年齢が法律で定められております。接種年齢や方法はこちらのページをご参照ください。

任意の予防接種

任意の予防接種には、予防接種法に定める定期接種のワクチン以外におたふくかぜなどがあります。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

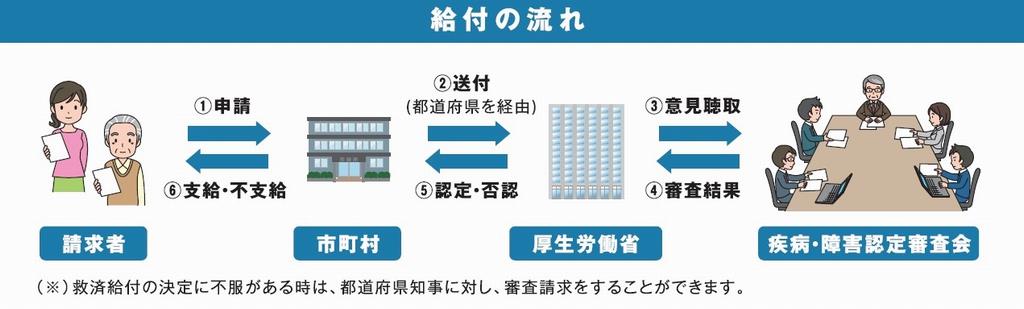

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

●健康被害救済制度についての詳細は、「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)をご覧ください。

【申請方法】

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

和歌山県予防接種広域化事業について

予防接種広域化とは

予防接種広域化とは、各市町村が実施する予防接種の機会に病気などやむを得ない事情により接種機会を逃した方などが、お住まいの市町村の実施可能な医療機関以外で接種を希望される場合に、県内の広域予防接種協力医療機関で定期予防接種を受けることができるようにすることをいいます。

接種対象者

(2)かかりつけ医が管外の市町村にいる場合(3)ハイリスク者(予防接種要注意者)の接種に際して管外の主治医等で接種が必要な場合

対象となる定期予防接種(ワクチン)の種類

【A類疾病】

・DPT:1期 (ジフテリア・破傷風・百日せき)

・DT:2期 (ジフテリア・破傷風)

・IPV:1期 (ポリオ)

・DPT-IPV:1期 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)

・DPT-IPV-Hib (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ

・インフルエンザ菌b型感染症)

・MR:1期、2期 (麻しん・風しん)

・日本脳炎 :1期、2期 (日本脳炎)

・BCG (結核)

・Hib:初回、追加 (インフルエンザ菌b型感染症)

・小児用肺炎球菌:初回、追加 (肺炎球菌(小児がかかるものに限る。))

・2価,4価,9価子宮頸がん予防 (HPV感染症(ヒトパピローマウイルス))

・水痘 (水痘)

・B型肝炎 (B型肝炎)

【B類疾病】

・インフルエンザ※ (インフルエンザ)

・新型コロナウイルス※ (新型コロナウイルス感染症)

・23価高齢者用肺炎球菌 (肺炎球菌(高齢者がかかるものに限る。))

・帯状疱疹

接種手続き

- 希望者は、管外での接種を希望する旨、住所地市町村担当課にその意向を伝える。

- 市町村担当課の許可を受ける。

- 接種を希望する広域化協力医療機関に事前予約を行う。

- 接種する際、住所地市町村が定める問診票とともに、本人確認できる下記の証書を持参する。

「健康保険証」

「乳幼児医療費受給資格者証」

「母子健康手帳」

「老人保健医療受給者証(インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌のみ)」等

広域化協力医療機関リスト

市

海草郡

伊都郡

有田郡

日高郡

西牟婁郡

東牟婁郡

各市町村予防接種担当課

各種様式(医療機関向け)

広域予防接種委託契約委任状(通常)別紙2

広域予防接種委託費請求書 別紙3

広域予防接種協力医療機関辞退届 別紙4

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。現在、感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)についてはこちらのページをご覧ください。

麻しん(はしか)及び風しん

麻しん(はしか)とは

麻しん(はしか)は、ウイルスに感染した後、約10日から12日間の無症状の期間(潜伏期)を経て、熱・せき・鼻水などの症状が出始めます。数日すると、首すじ・顔から赤い発疹(ぶつぶつ)が出始め、熱も高熱となり発疹は全身に広がります。38度から39度台の熱は1週間から10日程度続くことがあります。とてもうつりやすく、免疫がないと大人も罹ります。

麻しん(はしか)に罹ると肺炎や脳炎を引き起こすことがあり、1000人に1人程度の割合で命を落とすことがあります。さらに、10年ほどしてから「亜急性硬化性全脳炎」という重い脳炎が10万人に1人の割合で発生することが知られています。

風しんとは

風しんは、発熱と全身に淡い発疹が出る感染症です。症状は、麻しん(はしか)より軽いですが、妊婦さんが妊娠初期にかかると、おなかの中の赤ちゃんが感染し、心臓の病気になったり、目や耳に障害を生じたりすることがあります。この病気を「先天性風しん症候群」と言います。

麻しん及び風しんの予防接種

対象にあたる方々は、忘れずに接種を受けましょう。

接種の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

予防接種に関するリンク集

予防接種情報(厚生労働省)(外部リンク)

和歌山市(PDF形式 722キロバイト)

和歌山市(PDF形式 722キロバイト) 委任状(ワード形式 23キロバイト)

委任状(ワード形式 23キロバイト)