和歌山県の受動喫煙対策

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されました

※受動喫煙とは他人のたばこの煙を吸うことです。

和歌山県のたばこ対策はこちら(外部リンク)。

飲食店・職場等の原則屋内禁煙が義務化されています。

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年(2018年)7月に成立しました。

この改正により、学校・病院等には令和元年(2019年)7月1日から敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が義務づけられています。

また、飲食店・職場等には令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。

施設管理者の皆様は新たなルールの適用に向けた準備をお願いします。

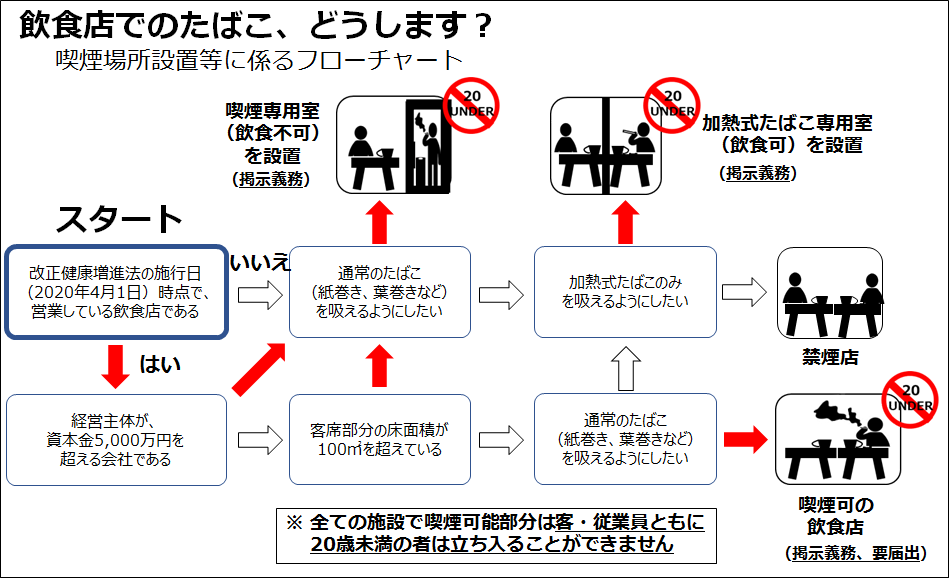

◯飲食店の皆様を対象としたフローチャートはこちらから

・施行スケジュール詳細はこちら(外部リンク)(厚生労働省webサイト)

目次

②多数の人が利用する施設のうち①および③以外の施設(第二種施設)

厚生労働省Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部リンク)もご覧ください。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

1.規制対象施設

多数の人が利用する施設(敷地を含む)

※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設のことを指します。

※以下に示す場所はプライベートな居住空間として、本法律に基づくルールの適用は除外されます。

| 適用除外場所 | 留意事項 |

|

人の居住の用に供する場所 例:家庭、職員寮の個室、老人ホームなど入所施設の個室など |

・入所施設であっても多床室・相部屋・共用部は規制が適用されます。 ・病院・介護老人保健施設・介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供する場所」には該当しません。 →規制が適用されます。 |

|

・旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所営業および下宿営業を除く)の施設の客室 ・旅客運送事業鉄道等または旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る) ・宿泊施設の客室(個室に限る) |

・簡易宿所営業・下宿営業の施設の客室についても「個室」であれば適用除外場所となります。 ・喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましい。 |

| 規制対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車等の内部 |

2.基本ルール

- 屋内に喫煙場所を設置する場合は施設の類型ごとに決められたルールの遵守

- 1.のルールに基づき設置された喫煙場所以外の屋内の場所は禁煙エリア

→喫煙場所を設置しない場合は屋内のすべての場所が禁煙エリアとなります。

※禁煙エリアではIQOS、PloomTECH、glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。

※「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部をいいます。

※違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。

・違反時の対応フローはこちら(外部リンク)(厚生労働省webサイト)

・義務違反時の指導・命令・罰則の適用について詳細はこちら(外部リンク)(厚生労働省webサイト)

- すべての喫煙場所で喫煙可能である旨の掲示が必要

厚生労働省が例示した標識はこちら(外部リンク)(厚生労働省webサイト)

→中国語訳・韓国語訳の一覧(外部リンク)もあります

3.施設類型別ルール

①こども・患者等が利用する施設(第一種施設) ※2019年7月1日より規制開始

(旅客運送事業自動車・旅客運送事業旅客機に対する規制は2020年4月1日より規制開始)

【対象施設】

| 区分 | 具体的な施設 |

| 学校 |

・学校教育法第1条に規定する学校(専ら大学院の用途に供する施設を除く。) 例)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、短期大学等 ・学校教育法第134条第1項に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満のものが主として利用するものに限る。)を有するものに限る。) ・学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満のものが主として利用するものに限る。) ※学校教育法以外の法令に基づき設置される学校、各種資格等の養成施設・教育機関を含む詳細はこちら(外部リンク)(厚生労働省webサイト) |

| 医療機関 |

・病院、診療所及び助産所 ・薬局 ・介護老人保健施設及び介護医療院 ・難病相談支援センター ・施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設 |

| 児童福祉施設等 |

・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居住訪問型児童発達支援もしくは保育所等訪問支援のみを行う事業またはこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設。 ・児童福祉施設および無認可児童福祉施設 ・母子健康包括支援センター |

| 国・地方自治体の行政機関の庁舎 |

・当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設 ・国および地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設または業務を分掌されている施設であって、国および地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。 |

| その他 |

・認定こども園 ・少年院および少年鑑別所 ・旅客運送事業自動車(バス・タクシー等) ※2020年4月1日から規制開始 ・旅客運送事業旅客機 ※2020年4月1日から規制開始 |

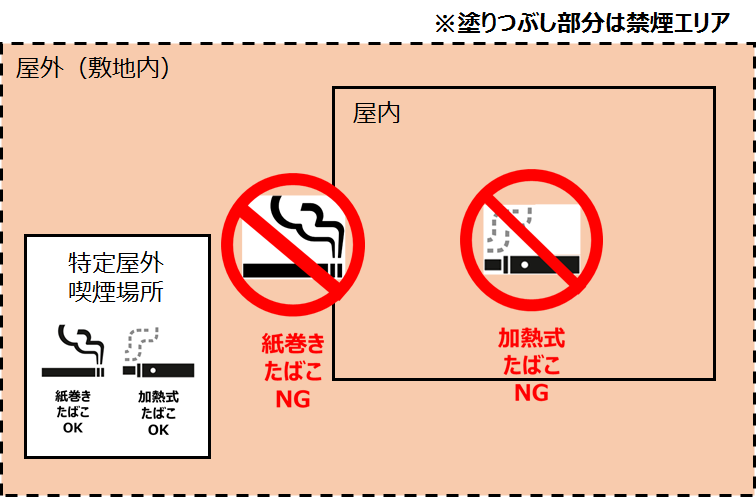

【屋内喫煙場所の設置に係るルール】

屋内への喫煙場所の設置は不可

屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙対策(※)がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアになります。

※特定屋外喫煙場所において必要な措置

- 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるよう区画されていること(例:パーテーション等による区画)

- 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)

◯厚生労働省が示す標識モデル(PDFファイル)

- 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること

→「施設を利用するものが通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。また、近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望まれます。

《規制内容のイメージ図》

※標識(特定屋外喫煙場所)のダウンロードはこちらをクリックしてください。

【施設管理権原者の責務】

・禁煙エリアに喫煙専用器具および設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務(違反の罰則:50万円以下の過料)

・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求める義務(努力義務)

②多数の人が利用する施設のうち、①および③以外の施設(第二種施設) ※2020年4月1日から規制開始

【対象施設の一例】

飲食店・旅館・ホテル・理美容室・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等

※上記施設はあくまで対象施設の一部であり、他の類型に区別されない「多数の人が利用する施設」のすべてがこの類型に該当します。

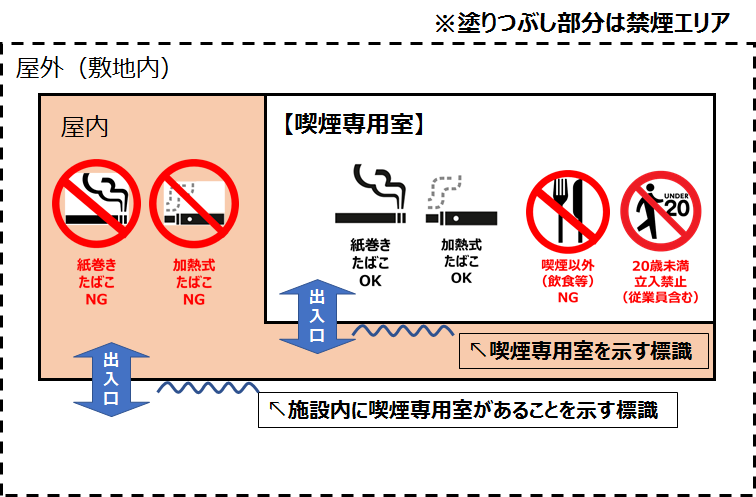

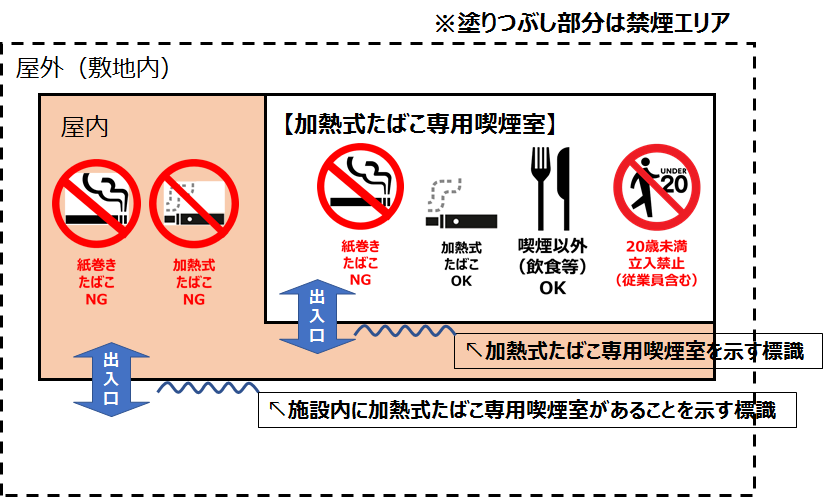

【屋内喫煙場所の設置に係るルール】

屋内の一部の場所に「タバコの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可

※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。

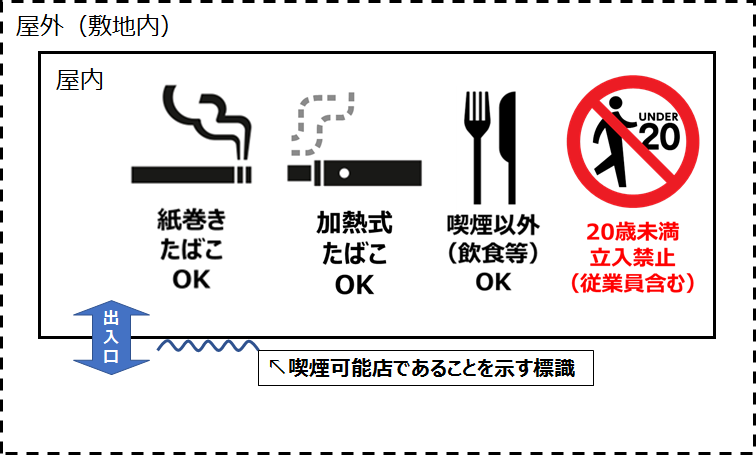

《規制内容のイメージ図》

※標識のダウンロードは以下をクリックしてください。

※標識のダウンロードは以下をクリックしてください。

※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。

【たばこの煙の流出を防止するための技術的基準】

- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること

- たばこの煙が屋外に排気されていること

詳細は厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(外部リンク)」(別紙1:健康増進法における技術的基準等の概要)をご覧ください。

- 屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い

屋内の場所が複数階に分かれている場合、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のうち、壁・天井等による区画のほか、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(上記ガイドライン別紙2)を講じることにより、1つの階または複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能になります。

- 既存の建築物等における経過措置

施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室を設置することが困難な場合(例:高層ビル・地下・歴史的建築物のため排気することができない等)、2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し、室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。

【たばこの煙を十分浄化、室外に排気するために必要な措置】

以下のアおよびイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内または内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

ア.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

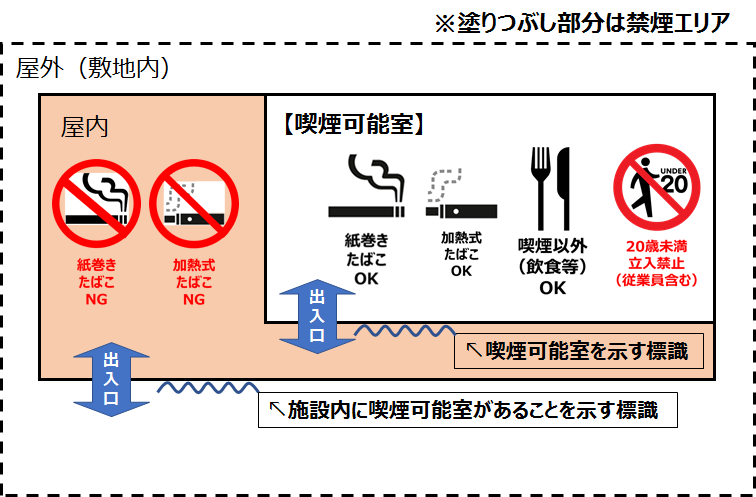

- 既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する特例

屋内の全部または一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置可能

ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合における技術的基準は、これに代えて、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていることとすること。

※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。

→喫煙可能室には客・従業員を含め、20歳未満の者が立ち入ることはできません

《規制内容のイメージ図》 ※既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する特例

※喫煙可能店であることを示す標識のダウンロードはこちらをクリックしてください。

又は

※標識のダウンロードは以下をクリックしてください。

※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要となります。(「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の①及び③の基準への適合は不要)。

※屋内の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。

【既存特定飲食提供施設の要件】(以下のすべての要件を満たす必要があります。)

- 2020年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等

- 個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営(※)

- 客席面積100平方メートル以下(※※)

※以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。

ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社

イ.発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社

※※「客席」とは客に飲食させるために客に利用させる場所をいい、店舗全体の内、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

詳細は厚生労働省webサイト「既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について(外部リンク)」をご覧ください。

◯保健所に喫煙可能室設置施設届出書の提出をお願いします(店全体が喫煙可能室である「喫煙可能店」を含む)。

届出は各保健所(串本支所を含む)にて2020年3月10日から受付を開始しています。

※様式のダウンロードはこちらから。

【施設管理権原者の責務】

・禁煙エリアに喫煙専用器具および設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務(努力義務)

・喫煙室の構造および設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

・喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入を防止する義務

・喫煙室の出入口および施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

※標識の掲示場所及び内容は以下のとおりです(標識モデルについては、各施設の態様により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用可能)

| 区分 | 標識の掲示場所 | 標識の内容 |

| 屋内の一部に喫煙室を設置する場合 | 喫煙室の出入口の見やすい場所 |

<1>当該場所が喫煙専用室・喫煙可能室(喫煙目的室)であること <2>当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること |

| 施設の主たる出入口の見やすい場所 |

当該施設に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)が設置されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し、室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |

|

| 屋内の全部の場所を喫煙可能室(喫煙目的室)とする場合 | 施設の主たる出入口の見やすい場所 |

<1>当該場所が喫煙可能店(公衆喫煙所・喫煙目的店・喫煙目的室)であること <2>当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し、室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |

【喫煙可能室を設置する場合に追加される責務】(既存特定飲食提供施設)

・経営会社の資本金の額又は出資の総額にかかる資料(個人経営の場合は不要)及び客席部分の床面積に係る資料を施設へ備え付ける義務(違反時罰則:20万円以下の過料)

※「床面積に係る資料」とは店舗図面図等を指します。

・ホームページや看板等の媒体において、営業について広告する場合または宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示する義務

・喫煙可能室設置の名称・所在地等を都道府県知事等に届け出る義務

→届出は保健所に提出をお願いします(様式はこちらにあります)。

【加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務】

・ホームページや看板等の媒体において、営業について広告する場合又は宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務

③喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的施設) ※2020年4月1日から規制開始

【対象施設と要件】

ア.公衆喫煙所

・施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること

※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。

※公衆喫煙所であることを示す標識のダウンロードはこちらをクリックしてください。

イ.喫煙を主目的とするバー・スナック等

・たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること

・設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること

※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。

※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域の文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。

ウ.店内での喫煙可能なたばこ販売店

・たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること

・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと

※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。

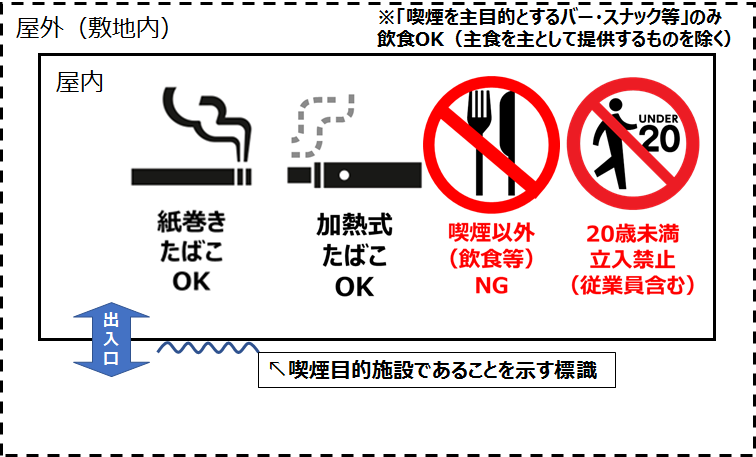

【屋内喫煙場所の設置に係るルール】

屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置可

※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が可能となります。

※公衆喫煙所の場合、屋内の一部の場所を喫煙目的室とすることはできません。

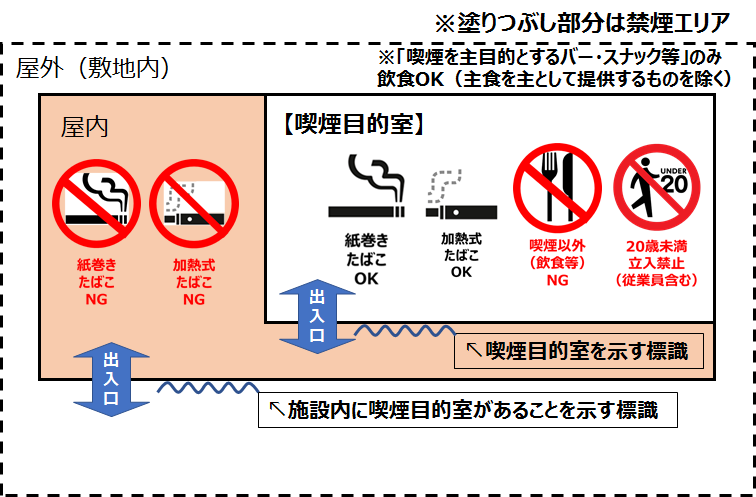

《規制内容のイメージ図》

※喫煙目的施設であることを示す標識のダウンロードは以下をクリックしてください。

◯喫煙を主目的とするバー・スナック等

◯バー・スナック等以外

又は

※標識のダウンロードは以下をクリックしてください。

◯喫煙目的室を示す標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等)(バー・スナック等以外)

◯施設内に喫煙目的室があることを示す標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等)(バー・スナック等以外)

※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のすべての基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。

※屋内の一部の場所に喫煙目的室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。

【施設管理権原者の責務】

・禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務(努力義務)

・喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

・喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

・喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入を防止する義務

・喫煙室の出入口および施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務(違反時の罰則:50万円以下の過料)

※標識の掲示場所及び内容は上表を参照してください

【「喫煙を主目的とするバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加される責務】

・たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務 (違反時の罰則:20万円以下の過料)

※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。

【「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に追加される責務】

・ホームページや看板等の媒体において、営業について広告する場合又は宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている旨を明示する義務

あなたのお店で設置できる喫煙室の種類を確認しましょう。

飲食店の営業開始時期、資本金、客席面積により、設置できる喫煙室の種類が変わります。

以下のフローチャートを用いて確認しましょう。

※禁煙店である旨の標識をダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

※「喫煙可の飲食店」に該当となった飲食店は、「既存特定飲食提供施設」となり、保健所への届出が必要となります。

届出は2020年3月10日から受付を開始します。

※様式は以下からダウンロードできます。

みほん(記入例)はこちら。

4.複合施設等における上記ルールの適用

| 区分 | 適用されるルール |

| 第一種施設の場所に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所が存在する場合 | 当該第二種施設又は喫煙目的施設には第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |

| 様々な用途の施設が入居する複合施設の場所に第一種施設が存在する場合 | 当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |

5.喫煙する際・喫煙場所を設置する際の配慮義務

改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。

喫煙者・施設の管理権原者の皆様には以下に示すような配慮をお願いいたします。

【配慮の具体例】

・喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること

・こどもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること

・喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周囲の状況を勘案して受動喫煙の生じない場所とすること

【換気扇の下、ベランダでの喫煙に注意】

喫煙場所を換気扇の下やベランダに移しただけでは、家庭内に生ずる受動喫煙を含むことはできません。屋外に排出できなかった煙や窓の隙間から入ってくる煙が原因で同居家族に受動喫煙が生ずることがわかっています。

また、近年、ベランダでの喫煙を原因とする近隣住民とのトラブルが報告されています。

※空気清浄機を利用しても受動喫煙を防止することはできません

6.国が実施する支援事業

1.受動喫煙防止対策助成金(財政的支援)

厚生労働省では、事業所における受動喫煙対策を推進することを目的として、助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

※申請にあたっての相談は和歌山労働局(073-488-1151)にお問い合わせください。

2.受動喫煙防止対策に関する相談支援(技術的支援)

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

3.受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援

厚生労働省の委託事業として、受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

7.関係法令・通知等(すべて厚生労働省へのリンク)

・健康増進法の一部を改正する法律 概要(外部リンク)

・「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(外部リンク)(平成30年7月25日付健発0725第1号)

・「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(外部リンク)(平成31年1月22日付健発0122第1号)

・「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(外部リンク)(平成31年2月22日付健発0222第1号)

・改正健康増進法の施行に関するQ&A(外部リンク)(平成31年4月26日公表 最終改正:令和元年6月28日)

関連リンク

・受動喫煙対策(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)

・「なくそう!望まない受動喫煙(外部リンク)」厚生労働省特設サイト

関連ファイル

喫煙専用室設置施設等標識 (PDF形式 844キロバイト)

喫煙専用室設置施設等標識 (PDF形式 844キロバイト) 喫煙専用室標識 (PDF形式 847キロバイト)

喫煙専用室標識 (PDF形式 847キロバイト) 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 (PDF形式 851キロバイト)

指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 (PDF形式 851キロバイト) 指定たばこ専用喫煙室標識 (PDF形式 853キロバイト)

指定たばこ専用喫煙室標識 (PDF形式 853キロバイト) 喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等) (PDF形式 825キロバイト)

喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等) (PDF形式 825キロバイト) 喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等) (PDF形式 821キロバイト)

喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等) (PDF形式 821キロバイト) 喫煙目的室標識兼喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等:全部の場合) (PDF形式 830キロバイト)

喫煙目的室標識兼喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等:全部の場合) (PDF形式 830キロバイト) 喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なたばこ販売店) (PDF形式 825キロバイト)

喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なたばこ販売店) (PDF形式 825キロバイト) 喫煙目的室標識(喫煙可能なたばこ販売店) (PDF形式 821キロバイト)

喫煙目的室標識(喫煙可能なたばこ販売店) (PDF形式 821キロバイト) 喫煙目的室標識兼喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所) (PDF形式 839キロバイト)

喫煙目的室標識兼喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所) (PDF形式 839キロバイト) 喫煙目的室兼喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なたばこ販売店:全部の場合) (PDF形式 823キロバイト)

喫煙目的室兼喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なたばこ販売店:全部の場合) (PDF形式 823キロバイト) 喫煙可能室設置標識 (PDF形式 827キロバイト)

喫煙可能室設置標識 (PDF形式 827キロバイト) 喫煙可能室標識 (PDF形式 825キロバイト)

喫煙可能室標識 (PDF形式 825キロバイト) 喫煙可能室標識兼喫煙可能室設置施設標識(全部の場合) (PDF形式 826キロバイト)

喫煙可能室標識兼喫煙可能室設置施設標識(全部の場合) (PDF形式 826キロバイト) 禁煙標識 (PDF形式 787キロバイト)

禁煙標識 (PDF形式 787キロバイト) 喫煙場所標識 (PDF形式 794キロバイト)

喫煙場所標識 (PDF形式 794キロバイト) 喫煙可能室設置施設届出書(Word形式) (ワード形式 45キロバイト)

喫煙可能室設置施設届出書(Word形式) (ワード形式 45キロバイト) 喫煙可能室設置施設届出書(PDF形式) (PDF形式 80キロバイト)

喫煙可能室設置施設届出書(PDF形式) (PDF形式 80キロバイト) 喫煙可能室設置施設変更届出書(Word形式) (ワード形式 48キロバイト)

喫煙可能室設置施設変更届出書(Word形式) (ワード形式 48キロバイト) 喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF形式) (PDF形式 85キロバイト)

喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF形式) (PDF形式 85キロバイト) 喫煙可能室設置施設廃止届出書(Word形式) (ワード形式 47キロバイト)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(Word形式) (ワード形式 47キロバイト) 喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF形式) (PDF形式 84キロバイト)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF形式) (PDF形式 84キロバイト) 【記入例】喫煙可能室設置施設届出書 (PDF形式 144キロバイト)

【記入例】喫煙可能室設置施設届出書 (PDF形式 144キロバイト)