紀ノ川両岸の丘陵に広がる全国一のカキの産地

伊都地方は、和歌山県の北東部に位置し、北は大阪府、東は奈良県に接し、平均気温14.8度、 降水量1,464ミリと温暖。(気象庁HPより)

カキ等の果樹を中心に、京阪神まで一時間という立地を生かした高付加価値農業が取り組まれている。

和歌山県伊都振興局の管内は、橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町、1市3町である。

管内の農業生産の中心は、果樹であるが、なかでもカキは全国一の生産量を誇っている。

管内を紀ノ川が流れ、その両岸の平坦地はもとより山腹まで耕地が拓かれており、カキを中心とした果樹類が栽培されている。

かつらぎ町から見たカキ産地の風景

伊都管内の概要

| 市町村名 | 田畑計 | 田 | 畑 |

|---|---|---|---|

| 橋本市 | 1,340ヘクタール(39.1%) | 577ヘクタール(67.0%) | 765ヘクタール(29.8%) |

| かつらぎ町 | 1,600ヘクタール(46.7%) | 221ヘクタール(25.7%) | 1,380ヘクタール(53.7%) |

| 九度山町 | 419ヘクタール(12.2%) | 34ヘクタール(3.9%) | 385ヘクタール(15.0%) |

| 高野町 | 65ヘクタール(1.9%) | 29ヘクタール(3.3%) | 36ヘクタール(1.4%) |

| 伊都地方計 | 3,424ヘクタール(100.0%) | 861ヘクタール(100.0%) | 2,566ヘクタール(100.0%) |

括弧内は総数に対する割合(パーセント)

資料:農林水産関係市町村別統計(令和6年)より

伊都地方の果樹は、カキの栽培面積が1,635ヘクタール、ミカンが220ヘクタール、ウメ158ヘクタール、スモモ157ヘクタール、モモ116ヘクタールとなっている。

| 市町村名 | カキ(全体) | カキ(平核無) | カキ(刀根早生) |

カキ(富有) |

ミカン | ウメ | スモモ | モモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 橋本市 | 599ヘクタール | 92ヘクタール | 320ヘクタール | 100ヘクタール | 25ヘクタール | 21ヘクタール | 22ヘクタール | 2ヘクタール |

| かつらぎ町 | 742ヘクタール | 87ヘクタール | 400ヘクタール | 100ヘクタール | 187ヘクタール | 128ヘクタール | 132ヘクタール | 110ヘクタール |

| 九度山町 | 294ヘクタール | 37ヘクタール | 126ヘクタール | 90ヘクタール | 8ヘクタール | 9ヘクタール | 3ヘクタール | 4ヘクタール |

| 高野町 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 伊都地方計 | 1,635ヘクタール | 216ヘクタール | 846ヘクタール | 290ヘクタール | 220ヘクタール | 158ヘクタール | 157ヘクタール | 116ヘクタール |

資料:特産果樹生産動態当等調査(令和5年)より

カキは、紀ノ川両岸の丘陵地帯に全国有数の産地をつくり上げている。

栽培品種は、刀根早生、平核無などの渋ガキが8割を占め、富有などの甘ガキの生産が2割ほどである。

なお、伊都地方のカキは、大部分がブランドとして京浜、京阪神、北海道などの市場に出荷される。

カキ生産は、担い手が高齢化してきており、産地の生き残りを図るためさまざまな対策が講じられている。その一つは、園内道の整備。傾斜園に園内作業道を設置、スピードスプレイヤー導入、運搬の省力化、軽作業化を図っている。

園地造成しカキの苗を植えた

九度山町河根地区

園内道の整備

スピードスプレイヤーによる防除

カキを中心とした果樹産地の新動向として、高野山への入り口という立地をいかした観光農業の推進、串柿、柿ジャム、柿アイスなどの加工販売などへの取り組みがみられる。

かつらぎ町の四郷地区では、正月の装飾品としての串柿が400年前から生産されており、秋には農家の軒先や庭先には幾連もの串柿が天日乾燥される風景が見られる。

河南地区農産物加工販売組合

での桃狩り観光

カキを使った加工品

四郷地区の串柿

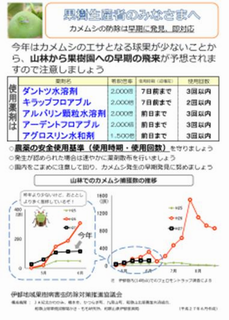

カキ栽培において、最も問題となる病害虫はチャバネアオカメムシやツヤアオカメムシなどのカメムシ類であり、昭和58年頃から被害がみられはじめた。本来、これらのカメムシは山林に生息し、餌が少なくなると果樹園へ飛来し加害を始める。そのため、カメムシの飛来時期を予測し、効率的な防除を行うことが重要となる。

農業水産振興課では、平成4年から1市3町、JA等の関係機関と連携し伊都地方柿カメムシ防除対策推進協議会を結成し、カメムシの発生予察や啓発活動に取り組んできた。現在では、伊都地域果樹病害虫防除対策推進協議会と名称を改め、カメムシ対策(越冬量や予察灯、山林でのフェロモントラップを用いた発生予察や果実被害調査など)を中心に、フジコナカイガラムシの発生予察等、果樹病害虫全般を対象とした調査や啓発活動を行っている。