紀州材の歴史

(1)はじめに

和歌山県は、明治4年(1871年)、かつての紀州徳川藩の領域を熊野川(新宮川)で東西に分けた際、熊野川以西の領域と旧高野山領を合わせて成立しました。

江戸時代には、紀伊山地に源をもつ主な河川の多くが紀州徳川藩の領内に河口を有していました。領域の狭まった明治以降も、紀ノ川や熊野川といった大きな河川の河口は和歌山市、新宮市に注いでいるため、豊かな森林資源をもつ紀伊半島の大部分は和歌山県の流域に含まれる点は変わりませんでした。このため、中小河川と合わせると、和歌山県は紀伊半島の大半をその流域にもつという特色を現代も備えているといえます。

近代交通機関が導入されるまでは、重量のある木材の輸送は河川に頼ってきたため、豊かな紀伊山地の木材は和歌山県の沿岸の河口へまず運ばれてきました。これにより、江戸時代には600キロメートルに及ぶ和歌山県の海岸を、大阪と江戸とをむすぶ廻船が頻繁に航行するようになりました。沿岸の人々はその航行を目の前に見ることとなり、沿岸の浦々は廻船の寄港地となりました。江戸、大阪という二大市場に物資を容易に輸送できたことから、紀州の海岸は木材業をはじめ多くの産業を発展させる素地となりました。

森林資源の豊かな国と同時に、多くの木材を送り出す国という意味から、紀伊の国は「木の国」とも呼ばれてきました。

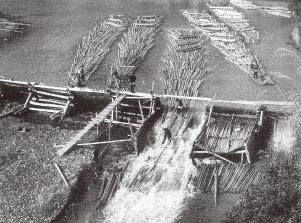

河川を活用した木材の輸送(鉄砲ぜき)

河川を活用した木材の輸送(筏師)

(2)和歌山県の機械製材以前の木材業(江戸時代から明治時代)

1861年(文久元年)に熊野市木本から積み出された木材は、3年間でスギ板20万束分にもなりました。このうち、87パーセントが江戸へ送られ、残りが日方(海南市)にて漆器製造の材料として利用されました。なお、江戸へ送る際には、廻船が用いられていたようです。

明治13年の和歌山県統計書によると、和歌山市、新宮市の取扱量が際だって大きくなっています。この背景には、和歌山市が吉野材の集散地として発展してきた歴史があります。ただ、和歌山市では、大消費地の大阪に近かったため素材のまま売りさばくのが商売上得策であったことから機械製材の導入は遅れてしまいました。一方、新宮市については、熊野材の集積地として近世からの歴史があり、製材品を江戸に送っていたことから、取扱量が大きくなっていたようです。

(3)機械製材のはじまり(明治)

明治8年、産業社という民間企業が、天竜川下流に、動力を蒸気、竪鋸一台、円鋸一台という設備で製材工場を建てました。これは、民間企業の中では全国で最初となる機械製材所でした。

県内での最初の機械製材所は、明治21年、新宮市(当時新宮町)の松江武次郎が鵜殿村に設置した竪鋸二台の製材工場でした。また、明治30年代には相次いで10ほどの工場が誕生しました。

なお、大正7年には、下津町に当時東洋一と呼ばれた龍王木材工業株式会社の製材工場が中西進重郎によって建設されました。この製材工場では、蒸気692馬力を有し、従業員255名のもとで竪鋸・丸鋸55台、帯鋸2台、目立機10台が稼働していました。セイロン向けの茶箱が主な製品でしたが、昭和2年に金融恐慌のあおりを受け倒産してしまいました。

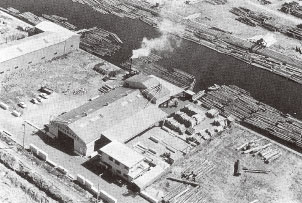

龍王木材工業株式会社全景

明治時代の県内の機械製材について

- 和歌山市:明治38年に設置。

- 有田地方:明治26年、吉備町賢の星田惣兵衛が水力による丸鋸の製材工場を設置。

- 日高地方:明治40年、蒸気機関による円鋸、竪鋸が日高製材所に設置された。

- 古座川:明治26年、玉置伊兵衛が蒸気動力による円鋸、竪鋸を設置。

- 田辺地方:明治38年、杉若与八が片町に発動機による花与製材工場を設置。

(4)明治時代から大正時代

この頃、全国の製材工場数は急速に増加しました。明治38年には491工場でしたが、大正5年には2,251工場となりました。

明治38年の県内の工場数は13でした。なお、主立った府県の工場数は次のとおりでした。

- 静岡県:105

- 栃木県:74

- 三重県:49

- 愛知県:26

- 岐阜県:20

- 長野県:18

- 福島県:18

- 京都府:16

- 群馬県:14

- 製材工場が一つもない都道府県数:11

その後、商品梱包用箱板製材が主動力となり、県内でも製材工場数は増加していきました。

また、大正12年の関東大震災発生により、震災復興用材として東京の住宅建築用材の需要が急激に増加しました。当時、和歌山県も震災復興用材の供給地として機能しました。

さらに、原材料の不足から、米材や北洋材の輸入を増やす政策がとられたため、国内各地の港湾で製材がにわかに勃興しました。

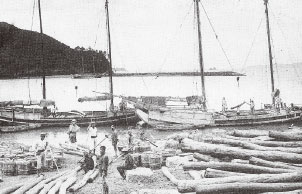

広村(広浜)における松丸太の船積み

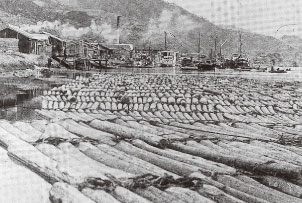

新宮貯木場

(5)昭和時代(戦前から戦中)

県内の昭和14年の素材生産量は、110万立方メートル、移入原木量70万立方メートル、製材品の県外出荷量は95万立方メートルでした。

しかし、戦時中は木材統制が敷かれたため、軍用材、公用材の生産が第一とされ、自由な製材活動ができなくなりました。

昭和8年の有田川河口

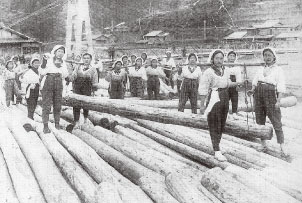

昭和13年の網場の木場作業

(6)昭和20年代後半(戦後)

戦後の復興に伴い、製材工場数が急速に増加しました。和歌山県では、主に東京向けの戦争復興用小角材を販売していました。製材すれば儲かる時代でした。

当時、紀南地方は、紀北地方に比べ工場規模が大きく、紀北は小規模な工場が多かったようです。紀南地方の品目別製材品割合は、挽角39パーセント、板類27パーセントと、ほとんどが建築用製材でした。一方、紀北地方は挽角20パーセント、板類25パーセント、梱包仕組板20パーセント、木工品10パーセントなどとなっており、大阪、神戸などの大消費地に近い立地条件を活かした梱包板や木工品などの2次加工品が多かったようです。紀北地域は柑橘類の生産が多く、また、県の重要産業である綿フランネル製造が行われていたこともあり、県内でも商品の梱包用木箱の需要がありました。

和歌山市では、明治18年頃始まったとされる建具(当時全国一位の生産高を有していた。)の需要が大きかったようです。

昭和28年の大水害では、木材の主要輸送路として機能していた河川が、その機能を一時的に失いました。これを機に筏による木材輸送は順次途絶えていくこととなりました。

船積みされてきた丸太の荷揚げ風景(日置川)

水軒川の貯木風景(和歌山市)

(7)昭和30年代

この頃、戦後の復興期に乱立した製材工場は減少していきました。昭和30年に690工場でしたが、昭和37年には579工場となりました。

昭和20年代後半から30年代前半は、製材業者にとって挽材の能率をいかに上げるか、素材調達をいかに円滑に行うかが主要な問題点でした。特に新興の田辺では、当時既に大きな勢力であった新宮や古座に伍して東京方面への販路を広げるため、大量生産によるコスト下げや低価格販売の努力が行われました。昭和34年の和歌山県内総製材量123万立方メートルでしたが、このうち36万立方メートル(29パーセント)が和歌山市、18万立方メートル(15パーセント)が新宮市、13万立方メートル(10パーセント)が田辺市となっていました。これが昭和37年になると、田辺市が新宮市を抜き2位となりました。なお、同年の製材出荷先別出荷量は、和歌山市、御坊市は近畿地方が主な出荷先であり、田辺市、新宮市では関東への出荷が非常に多くなっていました。伊都・海草・那賀の製材品については、ほとんどが県内で消費されていました。

なお、昭和32年には、田辺市文里に田辺職業訓練所が全国で4番目の目立技術者養成所として設置されました。

(8)外材時代(昭和30年代後半から)

昭和30年代、和歌山市は吉野材の入荷途絶を経験しました。これにより、北洋材、米材を主とする外材製材が発展してきました。

昭和30年代後半、好景気に伴う木材需要増を補うため日本では北洋材、米材等の外材の輸入が再開され始めました。

外材の輸入増加に伴い、県内に中・大規模な外材製材工場が増加しました。戦後の混乱期のあと、昭和31年以降の神武景気、昭和35年からの高度経済成長とその後の不況、昭和41年からのイザナギ景気など好不況を繰り返しながら、全国の木材需要量は昭和30年には6,500万立方メートルであったものが、昭和48年には史上最高の1億2,000万立方メートルに達しました。

このような旺盛な需要に対応するため、県内の製材工場は大型化していきました。しかし、その反面で、近代化により生産性を向上させたことにより製材工場数は減少傾向となりました。

県内の木材需要量は、昭和45年に223.7万立方メートル(ピーク)となりました。昭和40年代後半、製材用木材の消費量は和歌山市、田辺市、新宮市で減少傾向となりましたが、御坊市では一貫して増加傾向を示し、昭和63年には田辺市を抜き、和歌山市に次いで2位となりました。

県内の木材需要量の内地材と外材の割合は、昭和40年では外材比率50パーセントでしたが、昭和40年代後半では和歌山県に入荷する外材は80パーセント以上となりました。当時、外材は和歌山市、田辺市、新宮市の3つの港湾に入荷され、そのほとんどが米材でした。和歌山下津港、田辺港には主に米材(ベイツガ)が入荷され、新宮港には南洋材、ソ連材が入荷されていました。

外材専用船(和歌山港)

和歌山木材港の完成

本動画は、昭和12年頃に御坊小学校映画部によって撮影された和歌山県日高郡の林業を中心とした記録映像「山の日高」の一部を御坊市教育委員会の了解を得て編集加工したものです。

音声はありません。また動画の無断使用・複製を禁止します。