ふるさと和歌山応援寄附【わかやま未来応援型】

ふるさと和歌山応援寄附【わかやま未来応援型】

ふるさと和歌山応援寄附【わかやま未来応援型】とは

ふるさと和歌山応援寄附【わかやま未来応援型】とは、ふるさと納税制度の原点に立ち返り、「和歌山を応援したい」「この取組を支援したい」というお気持ちから御寄附をいただく仕組みです。

お礼の品について

メニュー

寄附金の使い道(使途一覧)

地域における防災力の向上

大規模災害からかけがえのない『命』を守るため、地域の防災力向上を支援します。

南海トラフ地震などの大規模災害から県民の命を守るため、避難路整備や、避難所における簡易トイレ、ベッド等の資機材整備、地域での防災訓練の実施など、市町村が進める地域の防災力を高める取組を支援します。

- 課題・問題

特に和歌山県は半島地域という地理的な特性から他の地域と比較して、地震や津波による道路寸断の影響を受けやすく、国や他自治体からの速やかな支援を受けることが困難になる可能性があるため、地域単位での防災力の向上が急務となっています。

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をHPにてご紹介させていただきます。

- 連絡先

危機管理部 防災企画課 企画班 TEL: 073-441-2271

和歌山県スポーツキャンプ誘致推進

和歌山県のスポーツ振興のため、国内外ナショナルチームのスポーツキャンプを誘致します。

和歌山県では国内外ナショナルスポーツチームのキャンプ誘致を行っています。トップレベルのスポーツを身近に触れられる機会をより多く創出することで、県民のスポーツに対する意識や関心を一層高めるとともに、スポーツ振興を図ります。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前を和歌山県ホームページの和歌山県スポーツキャンプ誘致推進事業のページにてご紹介させていただきます。

大学生等による和歌山県内での地域貢献活動の推進

大学生等が和歌山県内で実施する様々な地域貢献活動の経費を支援します。

和歌山県では、若者による地域活性化と関係人口創出を目的とし、大学生等が県内で実施する課題解決活動や生涯学習機会の提供など、様々な地域貢献活動の経費を支援します。

- 課題・問題

一方、転入超過が続く東京圏の若者を対象とした調査では、持続可能な地域づくりに貢献したいと回答する若者が15~19歳が最も多く、65.9%が貢献したいと回答しています。(トラストバンク調査2023)

令和3年度より、地域貢献に意欲のある学生に対して、手助けが必要な団体等を繋ぐ取組(学生と地域をつなぐマッチングサイト「わかやまCREW」)は実施していますが、学生自身が地域で取り組みたい活動に対する支援策はありません。

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をHP等にてご紹介させていただきます。

- 連絡先

地域づくり団体等による関係人口創出拡大事業の推進

地域づくり団体等による関係人口を活用した地域活性化または課題の解決に向けた活動を推進します。

和歌山県では、移住定住施策のほか、お試し移住やワーケーション、学生と地域を結びつけるマッチングサイトなど関係人口の創出拡大を推進しています。

人材や若者が不足している地域等において、さらなる関係人口の創出拡大を目的に、地域づくり団体等による関係人口を活用した地域活性化または課題の解決に向けた活動を推進します。

- 課題・問題

人口減少・少子高齢化により、人材や若者が不足している地域等において関係人口が地域づくりの担い手となることが期待されています。

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をHP等にてご紹介させていただきます。

- 連絡先

地域振興部 地域振興課 移住戦略推進班 TEL: 073-441-2930

eスポーツの推進による新たな若者文化の形成と地域の活性化

近年盛り上がりを見せており、様々な効果があるeスポーツを推進することで、地域の活性化を図ります。

和歌山県では、性別、国籍、障がいの有無等を問わず誰でも参加でき、思考力の強化やコミュニケーション能力の向上といった教育的効果もあるeスポーツを推進し、高校での部活動支援やイベントの開催等により、デジタル社会を担う人づくりを図るとともに、地域の活性化を目指します。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前を当課Webサイトにてご紹介させていただきます。

- 連絡先

デジタルクリエイティブ拠点の創出 ~ゲーム開発を梃子としたクリエイターの集積と地域の活性化を目指して~

ゲームクリエイターが集積し活躍できる環境を整備することで、持続的にイノベーションが生み出される活気ある和歌山を創造します。

和歌山県では、デジタルの素養に加え、思考力、表現力、コミュニケーション能力といったデジタル社会で求められるスキルを総合的に習得できる「ゲーム開発」に取り組む若者等が集い、活躍できる環境を整備する(ゲームクリエイターのコミュニティ形成、コンテストの開催等)ことにより、デジタル社会を担う人づくりを図るとともに、地域の活性化を目指します。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前を当課Webサイトにてご紹介させていただきます。

- 連絡先

地域振興部 デジタル社会推進課 プロジェクト推進班 TEL: 073-441-2407

こどもの居場所づくり

こどもが行きやすく、安全で安心して過ごすことのできる居場所を充実させます。

自分の居場所を持つことは、自己肯定感や自己有用感に関わり、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していけるよう、全てのこどもが安全で安心して過ごせる居場所を保障することが重要です。また、物理的な「場」だけでなく、様々な学びや社会で生き抜く力を得るための糧となる体験活動も、居場所の一形態とされています。和歌山県では、関係各所と連携・協働した環境づくりや、青少年教育施設や青少年団体といった既存の地域資源を活用することで、多様なこどものニーズを踏まえた居場所づくりを実現していきます。

- 課題・問題

近年、少子化、核家族化、働き方の変化や生活様式の多様化等に伴う地域のつながりの希薄化により、こどもの孤独・孤立の問題に直面しています。こどもたちには安全で安心して過ごすことのできる居場所が必要です。特に、居場所であるかどうかはこども本人が決めることであるため、多様なニーズに応じた多様な居場所づくりが求められています。多様な居場所を持続させるには、人的・物的・経済的に必要な支援を始め、居場所を継続していくためのノウハウ提供、運営者が孤立しないための運営者同士の交流機会創出等、様々な側面からのサポートが必要です。

- 目指すべき姿

こどもたちが誰一人取り残されることなく、それぞれの個性やライフステージに応じた居場所を持つことができる社会、また、体験活動を諦めることなく自由に参加できる社会を目指します。その結果、全てのこどもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けられるよう、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長できる和歌山県となるよう努めます。

- 寄附金の活用内容

いただいたご寄附は、こどもの特性を配慮した多様な居場所を運営者が持続的に提供できる環境を整えるため、設立等支援、コーディネーター派遣、研修会・交流会開催、県立青少年の家の見直し等、居場所づくり関係費用として活用させていただきます。

- 連絡先

共生社会推進部 こども未来課 政策班 TEL: 073-441-2492

チャレンジドの社会参加促進 ~障害のある方がよりいきいきと暮らせるウェルビーイングな社会の実現へ~

障害のある人がよりいきいきと暮らせる社会の実現に向けて、店舗などのバリアフリー化の推進や負担なくイベントに参加できる環境整備、文化や芸術に触れる機会の創出に取り組みます。

障害のある人に対する社会の環境は様々な取り組みにより前進していますが、未だ「段差があるお店の利用が難しい」、「いろいろなことに挑戦できる機会を多く設けてほしい」等の意見が聞かれます。いただいたご寄附を活用して、店舗のバリアフリー化の補助や障害のある方がイベントに参加する際の支援、文化芸術に触れあえる機会を創出し、障害のある方がよりいきいきと豊かな生活を送ることができるウェルビーイングな社会を目指します。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

法人10万円以上、個人5万円以上の金額をご寄付いただいた皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をホームページに掲載するとともに、文化芸術イベント実施の際にご紹介させていただきます。

- 連絡先

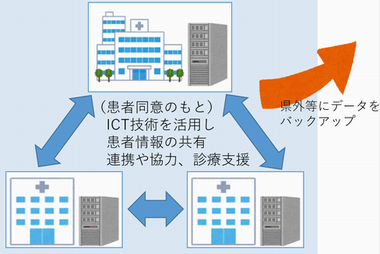

医療と福祉のDX ~より効果的な医療福祉体制を目指して~

患者の利便性向上、地域医療の質の向上及び災害時の医療情報の保全、被災者支援の充実につながる医療福祉DXに要する費用を支援医療分野における人材不足が深刻化するなかで、医療機関の役割分担を進めつつ、より効率的かつ効果的な医療を提供することが求められています。患者の利便性向上や地域医療の質の向上、災害時等の医療情報の保全や医療事業の継続につながるICT技術を活用した県内の医療機関間の連携を支援することで、医療体制の維持を図っていきます。

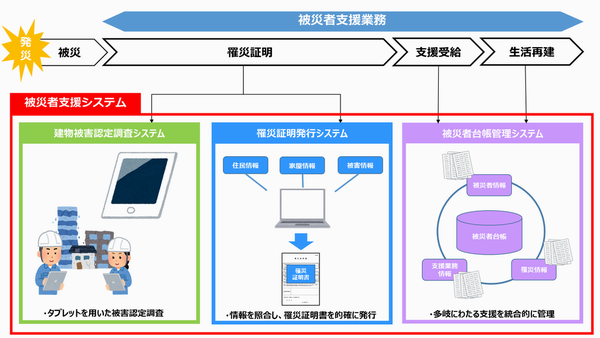

また、大規模災害による被災者が早期に生活を再建するためには、迅速な住家被害認定調査や罹災証明書の発行が求められます。被災者支援システムを用いた調査体制の構築など災害時における福祉分野のDXを推進し、県及び市町村が連携し被災者支援を適切かつ漏れなく行うことができる体制の充実を図っていきます。

【医療】

- 課題・問題

今後の人口推計を見ると、人口が減少し、特に労働年齢人口の割合が大きく減少することが予想されています。医療分野においても人材不足はより深刻になり、現在と同じ方法だけでは安心できる医療を提供することが困難になってきます。また、大規模災害時における医療機関の被災やサイバー攻撃により、医療情報が失われたり、アクセスできなくなる懸念があります。

- 目指すべき姿

医療機関の役割分担を進めつつ、ICT技術を活用することで、医療機関間が連携して効率的かつ効果的な医療を提供することが求められています。患者の利便性向上や地域医療の質の向上、災害時等の医療情報の保全や医療事業の継続につながるICT技術を活用した県内の医療機関間の連携を支援することで、医療体制の維持を図っていきます。

- 寄附金の活用内容

・患者の利便性や地域医療の質の向上、災害時等の医療情報の保全や医療事業の継続が認められる和歌山県内におけるICT技術を活用した医療機関間での連携システムへ参加する医療機関に対して、必要となる経費の一部を補助

・公益性があり、国の医療情報関係の補助事業(県が補助を実施)の対象となっている経費のうち、国の予算不足により算定額どおり交付されない事例があった場合に、その差額に充当する。

- 寄附者の皆様へ

ご寄付いただいた企業名又は個人名を県ホームページに掲載

【福祉】

- 課題・問題

大規模災害時には、被災市町村だけでは被災者支援の前提となる住家被害認定調査等に要する人員の確保が困難となることが想定されています。このため、災害対応においても、遠隔地の自治体からのリモートによる応援などデジタル技術を活用した支援体制の構築が必要不可欠となっています。

- 目指すべき姿

大規模災害時に被災者が生活を早期に再建できるよう、被災者支援システムを用いた住家被害認定調査や罹災証明書の発行など災害時における福祉分野のDXを推進し、県及び市町村が連携し被災者支援を適切かつ漏れなく行うことができる体制の充実を図っていきます。

- 寄附金の活用内容

被災者の早期の生活再建を支援するため、被災者支援システムによる住家被害認定調査や罹災証明書の発行など、災害時における福祉分野でのデジタル技術を用いた応援体制の構築及び訓練・研修に要する経費に充当。

- 寄附者の皆様へ

ご寄付いただいた企業名又は個人名を県ホームページに掲載

- 連絡先

【医療】福祉保健部 医務課 地域医療班 TEL: 073-441-2604

【福祉】福祉保健部 社会福祉課 政策企画班 TEL: 073-441-2471

和歌山を宇宙のまちにしよう!

宇宙にチャレンジできる環境づくり、人づくりを行います。

多くの人の夢を乗せて宇宙に行くことができる和歌山県だからこそ、自分で作ったものを宇宙に送りたい、宇宙から得られるもので地域を良くしたいなど宇宙に関するみんなの夢を実現できる場を作っていきたいと思います。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

法人名・氏名等をHPで紹介させていただきます。

- 連絡先

県アンテナショップ「わかやま紀州館」を活用した県産品の魅力発信

和歌山の魅力発信強化のため、20周年を契機にリニューアルオープンした首都圏アンテナショップ「わかやま紀州館」を活用したPRを実施します。

首都圏アンテナショップ「わかやま紀州館」リニューアルオープンを契機に、「自治体のPR」・「特産品のPR」・「特産品の販路拡大」・「観光案内及び誘客」・「移住定住」などの幅広い分野において、和歌山の魅力発信強化に取り組み、認知度向上を目指します。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

【広告宣伝及びプロモーション費用、市場調査及び店舗VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)アドバイザー費用】

・首都圏における県産品の更なる認知向上のため、小売、流通、メディア関係者等に対する県産品の魅力発信

・和歌山県にゆかりのある有名人等によるプロモーションや広報誌・メディアを活用したPRイベントの開催

・店舗の顧客ニーズや新たな取組を展開するための販売戦略に係る調査の実施

・視覚効果で販売スタッフが接客をしなくても、販売に繋がる店舗VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)アドバイザーの活用

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をわかやま紀州館ホームページでご紹介するとともに、紀州材を活用したネームプレートを作成し、店舗に1年間掲示させていただきます。(法人10万円以上、個人5万円以上)

- 連絡先

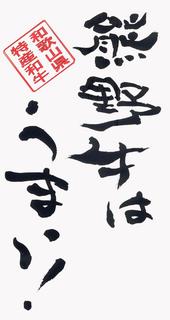

希少な和歌山県産ブランド和牛の認知度向上

生産頭数の少ない希少な和歌山県産ブランド和牛の認知度の向上及び消費拡大を図っていくための各種イベント等を実施。

生産頭数が年間約600頭ほどの希少で価値の高い、和歌山県産ブランド和牛(熊野牛、紀州和華牛)の認知度向上、消費拡大を目的とした、県産和牛ブランドが体験できるイベントを開催し、広く県産ブランド和牛のPRを実施すると共に、期間限定で県産和牛の県内取扱飲食店、小売店及び宿泊施設などを対象にしたメニューフェアを開催し、県産ブランド和牛の認知度向上を図る。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 連絡先

和歌山県立近代美術館(MOMAW)の活動を応援し、豊かな文化を創る

美術館の施設・設備等環境整備、鑑賞活動の充実、収蔵作品の修復、展覧会パンフレットや図録の制作等により展覧会の充実を目指します。

和歌山県立近代美術館は、コレクション(作品収集)を活動の軸にし、その紹介と保存に力を注いでいます。県内に在住の方々をはじめ、国内外から訪れた人々にも、ここでしか出会うことのできない美術品の数々を鑑賞していただける場を目指しています。鑑賞の体験をいっそう充実したものにするべく、施設・設備の整備や鑑賞活動の充実、収蔵作品の修復等を進めていきたいと考えております。

- 課題・問題

昭和60年に現在の場所へ移転開館して以来、30年以上にわたり多くの展覧会や教育活動を展開し、県民に親しまれてきました。しかし、開館から長い年月が経過したことで、建物や設備の老朽化が進み、快適な鑑賞環境に課題が生じています。今後も美術館が地域文化の拠点として機能し続けるため、次世代にふさわしい環境を整えることが求められています。

- 目指すべき姿

これまで培ってきた歴史と文化的役割を継承しつつ、次世代にふさわしい美術館として進化していくことを目指しています。老朽化した施設を整備し、快適で安全な環境を整えることで、誰もが安心して美術を楽しめる空間を提供します。また、地域に根ざした文化拠点として、教育活動や交流事業をさらに充実させ、国内外の多様な美術を紹介することで、来館者に新たな発見と感動を届けます。未来に向けて、美術館は「学び」「交流」「創造」の場として、地域社会とともに歩み続ける存在でありたいと考えています。

- 寄附金の活用内容

施設や設備など環境の整備を進め、来館者が安心して快適に鑑賞できる空間を整えます。また、鑑賞活動の充実を図り、こどもから大人まで幅広い世代が美術に親しめる機会を広げます。さらに、収蔵作品の修復を行い、貴重な文化財を次世代へと継承します。加えて、展覧会パンフレットや図録の制作を通じて、展覧会の内容をより深く理解し楽しんでいただけるよう努めます。これらの取り組みにより、県の「アートの聖地」として、県民及び来館者が新たな価値を発見できる憩いの場所となることを目指します。

南葵音楽文庫10周年記念事業

貴重な音楽資料コレクションである南葵音楽文庫を充実させ、知ってもらう。

平成28年に和歌山県は読売日本交響楽団と南葵音楽文庫の寄託契約を締結しました。南葵音楽文庫とは紀州徳川家第16代当主徳川頼貞侯が収集した2万点余りの西洋音楽関連資料のコレクションです。半世紀以上調査研究もなく、公開されなかった文庫の活用に取り組み、国内外に向けて日本における西洋音楽の振興と紀州徳川家の文化貢献を発信し、資料を公開しています。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

県立図書館HPで寄附者の法人名、氏名を紹介します。また、10周年記念演奏会のお席を確保します。※当演奏会は無料です。

- 連絡先

和歌山ミュージックアカデミー U18 ~プロ奏者によるスペシャルレッスン~

従来のジュニアアンサンブルを拡充し、ピアノ、管打楽器、声楽等の公開レッスンを無料で実施します。

音楽文化発展のために、県内の小学生から高校生までを対象にした、ピアノ、管打楽器、声楽等の公開レッスンを無料で実施します。楽器の技術向上、豊かな音楽性を養い、また、和歌山県の音楽文化の発展となるよう取り組んでいきます。

- 課題・問題

- 目指すべき姿

- 寄附金の活用内容

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承いただけた方のお名前をチラシ・プログラム及び文化情報センターHPでご紹介させていただきます。

- 連絡先

”脱炭素先進県わかやま”を目指す脱炭素の取組の推進

和歌山における温室効果ガスを削減するため、脱炭素につながる取組を支援します。

将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、今から、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。その実現に向けた県民の皆様「一人ひとり」の取組を後押しします。

- 課題・問題

気候変動に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想され、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・経済活動等への影響が出ると指摘されています。

気候変動の原因となっている温室効果ガスは、経済活動・日常生活に伴い排出されているため、「一人ひとり」が取組を実施する必要があります。

- 目指すべき姿

「一人ひとり」が脱炭素に取り組むことにより、将来の世代も安心して暮らせる持続可能な経済社会を目指していきます。

- 寄附金の活用内容

いただきましたご寄附は、以下のような脱炭素につながる(CO2排出量を減らす)取組を支援する事業や脱炭素に関する広報啓発等に要する経費に充当します。

○わかやま脱炭素アクション創出事業

(生産から流通、使用されるまでの過程においてCO2排出量が少ない商品を購入した場合などに通常付与されるポイントに更にポイントを上乗せ)

- 寄附者の皆様へ

ご寄附いただいた個人・法人の皆様のうち、ご了承をいただけた方のお名前をHPにてご紹介させていただきます。

- 連絡先

環境生活部 脱炭素政策課 政策企画班 TEL: 073-441-2670

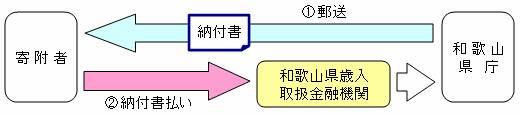

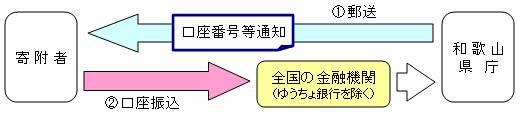

寄附の申出・納付について

1.申出方法

(1)寄附申出書

- 寄附申出書の入手方法

ダウンロードしてお使いください。

電話で下記問合せ先に連絡していただければ、郵送またはFAX、電子メールでの送信もできます。

- 寄附申出書の提出方法

(2)電子申請

「和歌山県電子申請サービス」を利用したオンラインでの寄附申出がご利用いただけます。

※電子による納付はできません。納付方法については、オンラインで申請の際に【納付書】又は【口座振込】をお選びいただくことで、後日県から納付に必要な書類等をお送りいたしますので、別途お手続きをお願いいたします。

和歌山県電子申請サービス(わかやま未来応援型) はこちらから(外部リンク)

2.納付方法

(1)金融機関窓口(郵便局を除く)での振込を希望される場合

※振込手数料はかかりません。

こちらから送付する納付書で、お近くの 取扱金融機関 (郵便局を除く)の窓口からお振り込みください。

(2)口座振込を希望される場合

※振込手数料がかかりますので、ご負担くださるようお願いします。

こちらから振込口座等を 郵送によりご連絡します。(「郵送」以外の方法で、振込口座等をお知らせすることは一切ございません。振り込め詐欺等には十分にご注意ください。)

【問合せ ・ 申込窓口】

〒640-8585

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県総務部総務管理局税務課

ふるさと和歌山応援寄附担当

電話:073-441-2186

FAX:073-423-1192

寄附金の活用実績

- 令和8年度以降に更新します。

寄附申出書(ワード形式 60キロバイト)

寄附申出書(ワード形式 60キロバイト) 寄附申出書(PDF形式 250キロバイト)

寄附申出書(PDF形式 250キロバイト)